Tauender Permafrost in Ostsibirien

Der Zusammenhang ist klar und eindeutig: Je wärmer es in den ostsibirischen Permafrostgebieten wird, desto schneller zerfällt die Küste. «Steigt die Durchschnittstemperatur im Sommer um ein Grad Celsius, beschleunigt sich die Erosion um 1,2 Meter pro Jahr», sagt AWI-Geograph Frank Günther, der gemeinsam mit deutschen und russischen Kollegen die Ursachen für den Küstenzerfall in Ostsibirien untersucht und die Ergebnisse in zwei Fachartikeln veröffentlicht hat.

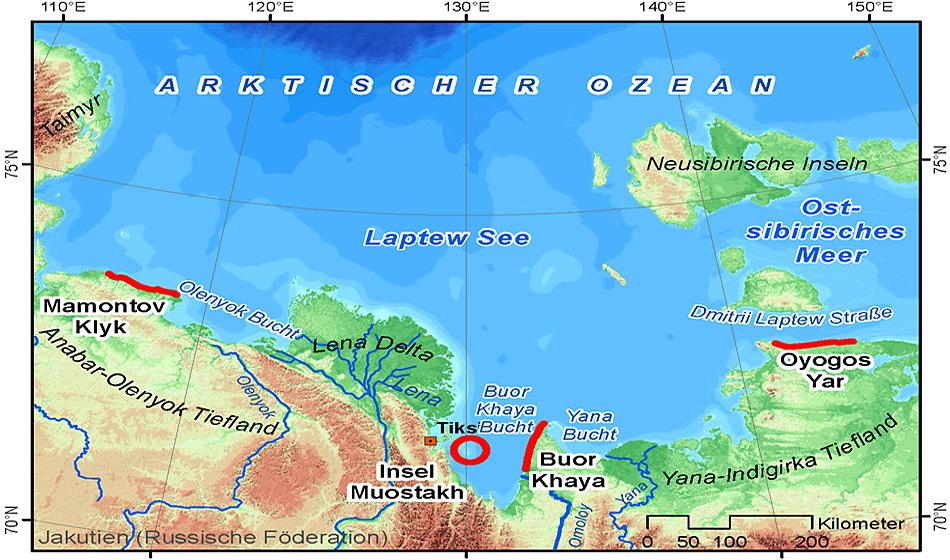

Für diese Studien haben er und sein Team besonders hochauflösende Luft- und Satellitenbilder aus den Jahren 1951 bis 2012 sowie Messungen aus den vergangenen vier Jahren ausgewertet. Zudem untersuchten die Forscher vier Küstenabschnitte entlang der Laptew See und auf der Insel Muostakh.

Ein Beispiel für die dabei dokumentierten Veränderungen sind die wärmer werdenden Sommer: Stieg die Temperatur im Untersuchungszeitraum an durchschnittlich 110 Tagen pro Jahr über null Grad Celsius, waren es in den Jahren 2010 und 2011 schon 127 Tage. Im Folgejahr 2012 zählten die Wissenschaftler sogar 134 Tage mit einer Temperatur über dem Gefrierpunkt.

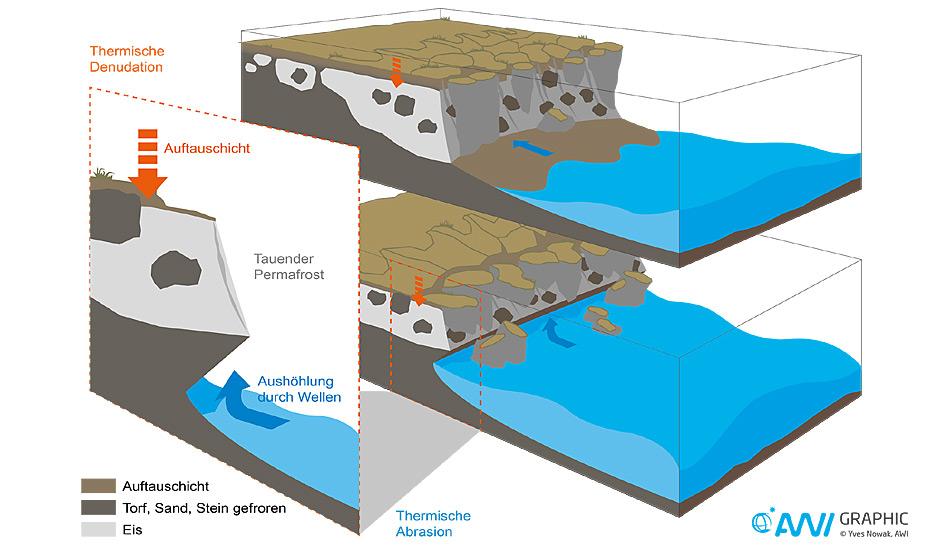

Dieser Temperaturanstieg bleibt nicht folgenlos: Schützte früher eine dicke Meereisdecke den tiefgefrorenen Untergrund fast das ganze Jahr hindurch, so weicht es im Sommer in diesem Teil der Arktis inzwischen für immer längere Zeit zurück. Die Zahl der Sommertage, an denen das Meereis in der südlichen Laptew See völlig verschwunden ist, steigt stetig. «In den vergangenen zwei Jahrzehnten gab es in dieser Region im Durchschnitt weniger als 80 eisfreie Tage pro Jahr. In den vergangenen drei Jahren aber zählten wir durchschnittlich 96 eisfreie Tage – die Wellen haben also im Laufe eines jeden Jahres rund zwei Wochen mehr Zeit, an den Permafrostküsten zu nagen», erläutert AWI-Permafrostkundler Paul Overduin. Die Wellen graben tiefe Nischen in die Sockel der Steilküsten. Die Folge: Die unterspülten Hänge brechen Stück für Stück ab. In den zurückliegenden 40 Jahren zogen sich die untersuchten Küstenabschnitte im Durchschnitt um 2,2 Meter pro Jahr zurück. «Dieser Wert ist in den vergangenen vier Jahren mindestens um das 1,6-fache, über grosse Abschnitte auch um das 2,4-fache auf dann 5,3 Meter pro Jahr gestiegen», sagt Paul Overduin.

Für die kleine Insel Muostakh östlich der Hafenstadt Tiksi kann diese Entwicklung den Untergang bedeuten. «In weniger als 100 Jahren wird die Insel in mehrere Teile zerbrechen und dann schnell verschwinden» prophezeit Frank Günther. Die Insel weist an der Nordspitze jährlich schwankende Erosionsraten zwischen 10 und 20 Meter pro Jahr auf und hat in den vergangenen 60 Jahren schon 24 Prozent ihrer Fläche verloren. Weil der Untergrund hier zu über 80 Prozent aus im Boden gebildetem Eis besteht, das allmählich taut, sinkt die Inseloberfläche auch stark in sich zusammen. Den Volumen-Verlust beziffern die Wissenschaftler auf 34 Prozent. «Wenn man bedenkt, dass es Jahrzehntausende gedauert hat, bis die Insel durch Sedimentablagerungen entstanden ist, dann geht ihr Zerfall rasant vorstatten», sagt Paul Overduin.

Die Langzeitstudien der AWI-Wissenschaftler zeigen zudem auch Auswirkungen der Küstenerosion auf das Meer: Abhängig vom Erosionstyp und der jeweiligen Küstenstruktur gelangen derzeit pro Jahr und Kilometer der Küstenlinie zwischen 88 und 800 Tonnen Kohlenstoff aus Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen ins Meer - Material, das bis dato im Permafrost eingeschlossen war. Auf die Laptew See bezogen, entspricht das rund einem Achtel des jährlich von der Lena transportierten organischen Kohlenstoffs: Ein Fluss, der ein Einzugsgebiet von der Grösse des Mittelmeeres hat. «Es kann gegenwärtig jedoch von grösseren Mengen ausgegangen werden, wenn die jetzt beobachtete Beschleunigung der Küstenerosion länger andauert», schreiben die Wissenschaftler in ihrem Fachbeitrag zum Biogeosciences-Sonderband «Interactions between the land and sea in the Lena Delta Region». Einmal ins Wasser gelangt, kann der Kohlenstoff zu Kohlensäure werden und damit zur Ozeanversauerung beitragen: Das Milieu im Ozean wird weniger basisch.

Quelle:AWI, Bremerhaven